188cm望遠鏡新制御ソフトウェア操作マニュアル

Ver.0.81

2002/08/19 吉田道利

2005/11/28 rev. I. Iwata

2006/07/13 吉田道利

2007/01/23 I. Iwata: 「12. LCUハードリセット」を変更

目次

- はじめに

- 起動方法

- 終了方法

- 望遠鏡の操作

- ドームの操作

- ポインティング

- オートガイド

- 簡易コリメーションエラー補正(オフセット補正)

- コリメーションエラー補正

- ポインティングアナリシス

- LCUマスターボードのリセット

- LCUボードのハードリセット

- ブレーカーの確認

- トラブルシューティング

はじめに

本文書は、188cm望遠鏡新制御ソフトウェアの操作についてのマニュアルである。

188cm望遠鏡新制御ソフトウェア(以下、cont74II)は、UNIXをベースとした分散環境で動作する分散システムである(ハードウェアの概略図はこちら)。

cont74IIの内部はお互いにsocketで通信しあう二つの部分からなる。

このうち、望遠鏡制御ローカルコントロールユニット(LCU=通称:清水ボード)とコマンドとステータスをやりとりする部分をコマンドディスパッチャ(CD)と呼び、望遠鏡状態を表示し、ユーザーからのコマンドを受け付ける部分をユーザーインターフェース(UI)と呼んでいる(ソフトウェア構造の概略図はこちら)。

CD、UIともに100%Java言語で書かれており、Java2(JDK1.5以降)実行環境がありさえすれば、Solaris、Linux、WindowsのどのOSの上でも動作する。

CDとLCUとのRS232C通信はCyclades社のターミナルserverを介して行っている(CDの内部構造の模式図はこちら)。

CDとUIはsocketを通じて、決められたコマンドプロトコルにしたがってコマンドとステータスをやりとりしているだけなので、お互いの内部動作については関知していない。

CDはUI上でどのようにステータスが処理されて、どのように表示されるかといったこととまったく独立に動作する。

したがって、UIは、コマンドプロトコルに従ったコマンドを流すものであれば、どのようなものでも良く、任意に交換できる。

いずれにせよ、cont74IIはCDとUIの二つの部分からなるということを良く理解しておいていただきたい。画面表示の乱れ(閉じたはずのウィンドウが閉じないとか、文字が重なって表示されるとか)はUIの責任である。一方、画面表示は正常そうなのだが、表示されている数値がおかしいとか表示が更新されないといった場合は、CDがおかしくなっている可能性が高い。

起動方法

- 起動方法には次の二種類がある。それぞれの場合を別々に説明する。

- システムを最初から起動するとき

- bizen上でシステムはすでに起動しており、UIのみをローカルPC(dyna2など)で起動するとき

-

システムを最初から起動するとき

- bizen(ドーム1階観測室)にユーザーcont74としてログインする。すでにcont74としてログインされ、ウィンドウが表示されている場合は2.に進む。

login: cont74

passwd: xxxxxxx

- ログインするとすぐにウィンドウシステム(CDE: Common Desktop Environment)が立ち上がる。画面下に表示されるデスクトップ選択ボタンで[cont74]を選択し、その中のどれかのターミナルでcont74とタイプし、cont74IIを起動する。

cont74@bizen cont74

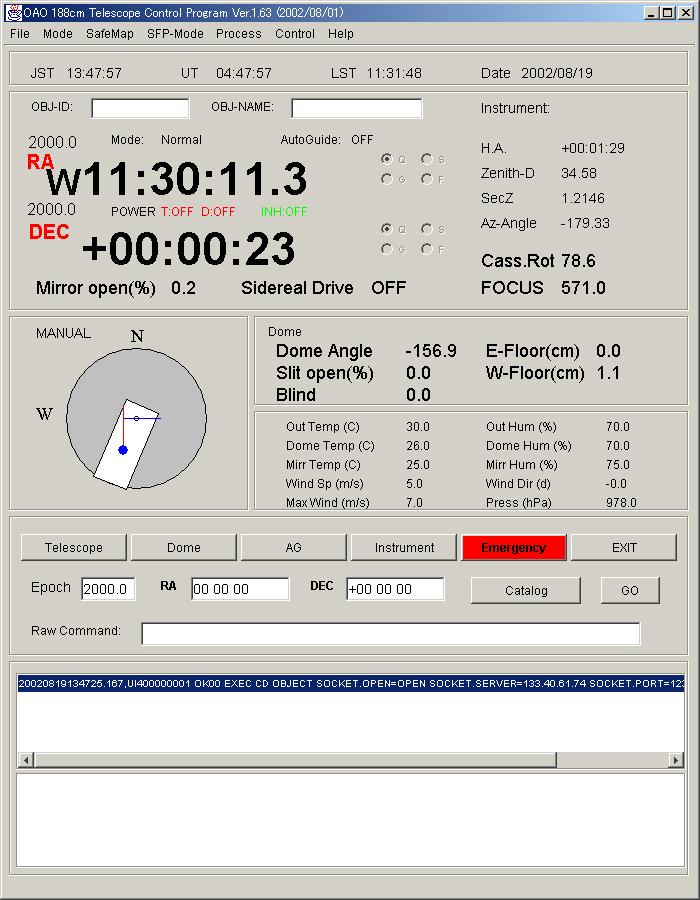

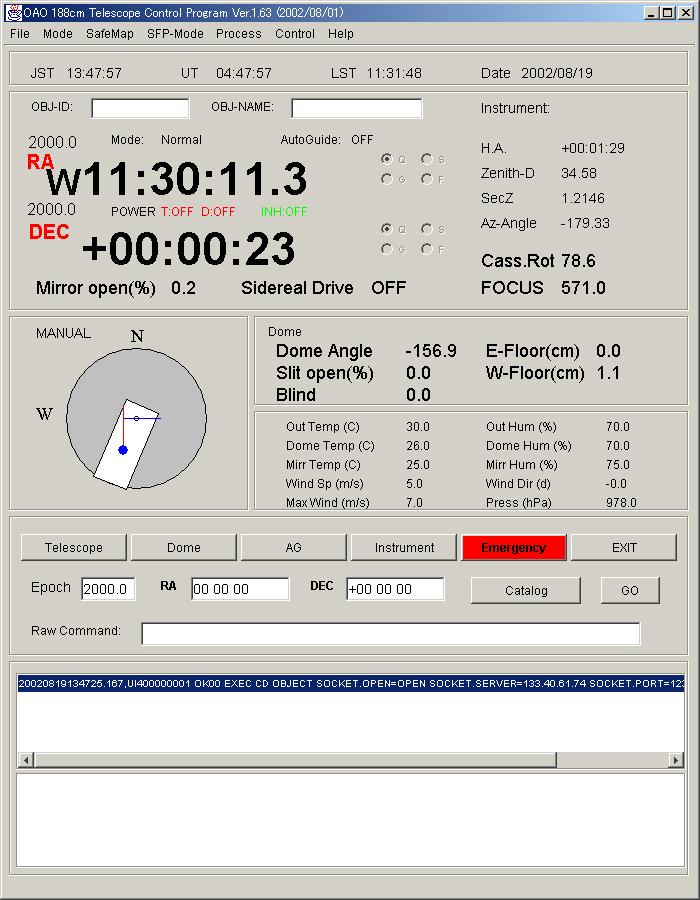

- CDとUIが順次起動され、UIのメイン画面が表示される。

- cont74II起動時には観測装置の選択がされていないので、UIが立ち上がったら必ずメイン画面のコントロールパネルから[Instrument]ボタンを押して、装置を選択しておく。

- UIのみをローカルPCで起動するとき

- 制御室でメンテナンス作業などをするときは、制御室のdyna2にcont74としてログインし、どれかのターミナルでUIとタイプし、cont74IIのUI部分のみを起動する。

- UIのメイン画面が表示され、望遠鏡座標が表示されればOKである。UIで望遠鏡座標が正しく表示されない場合、CDが死んでいる可能性がある。bizenでの起動(「システムを最初から起動するとき」参照)をやり直す。

終了方法

終了方法は次の二つの場合によって異なる。

- UIのみを落とす場合

- UIのメイン画面のコントロールパネルに表示されている[Exit]ボタンを押す。

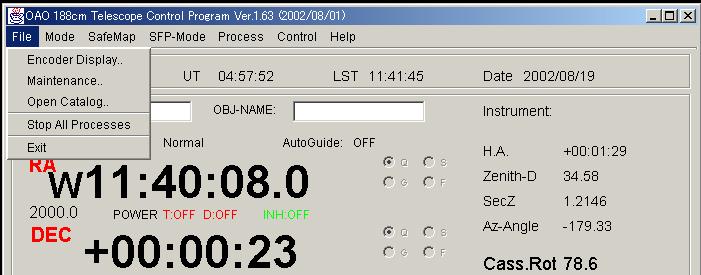

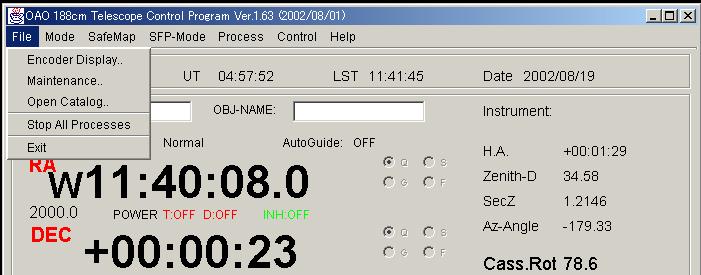

- あるいは、UIのメニューから[File]→[Exit]を選択する。

- 上記のどちらでもUIが閉じなかった場合は、CDがハングアップしている可能性がある。この場合はCDを立ち上げているターミナルを探し、その上でctrl-Cを押してCDを止める。

- 全システムを落とす場合

- UIのメニューから[File]→[Shutdown

System]を選択する。

- この手続きでUIが閉じなかった場合はCDがハングアップしている可能性が高いので、上記3.の手続きをとる。

望遠鏡の操作

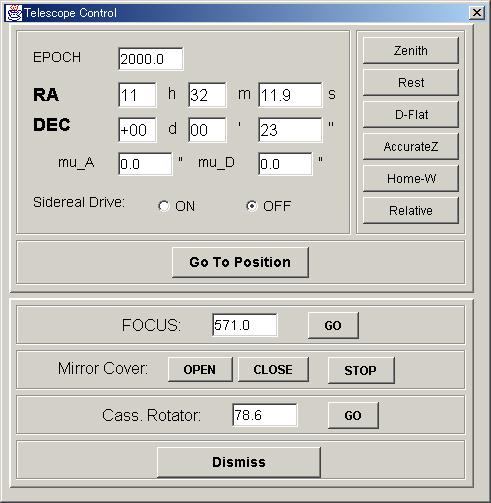

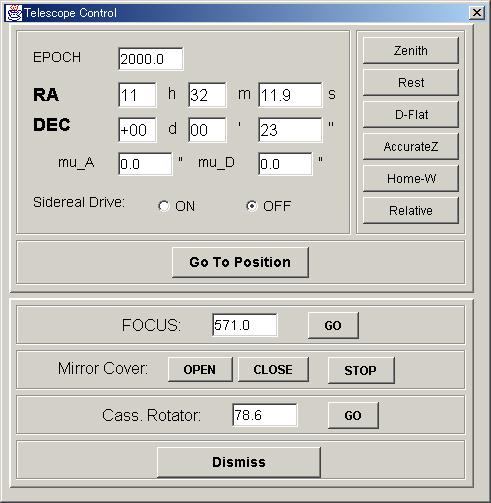

望遠鏡の操作は、「Telescope Control」ウィンドウから行う。

「Telescope Control」ウィンドウは、UIメイン画面のコントロールパネルで[Telescope]ボタンを押すと表示される。

「Telescope Control」ウィンドウからは以下の望遠鏡操作が行える。

- 座標を入力してのポインティング

→ 分点、座標、固有運動テキストボックスに数値を入力して、[Go to Position]ボタン

- 天頂(Zenith)、rest位置(Rest)、ドームフラット位置(D-Flat)、精密天頂位置(AccurateZ)、作業位置(Home-W)へのワンタッチポインティング

→ [Zenith]、[Rest]、[D-Flat]、[AccurateZ]、[Home-W]ボタン

(精密天頂位置[AccurateZ]は、装置交換時以外は使用しない。精密に天頂に向けるため、ポインティングの最後に望遠鏡はセットモードに切り替わる。望遠鏡サポートを立てた状態でこのボタンは絶対に押さないこと)

- 相対ポインティング

→ [Relative]ボタン

- サイデリアルドライブのON/OFF

- 副鏡のフォーカシング

→ FOCASテキストボックスに数値を入力し、[GO]ボタン

- 主鏡カバーの開閉

→ Mirror Coverの[OPEN][CLOSE]ボタン。中止は[STOP]ボタン

- カセグレンローテータの回転(注意:必ず動きを視認の上行うこと)

→ Cass.Rotatorテキストボックスに数値を入力し、[GO]ボタン

ドームの操作

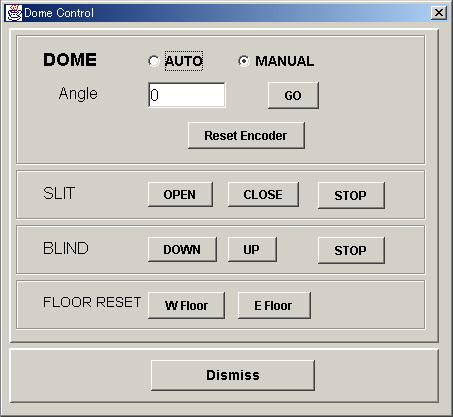

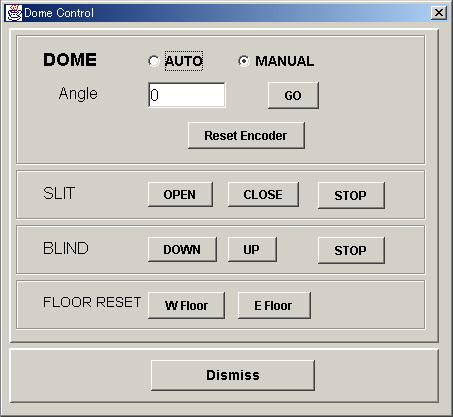

ドームの操作は、「Dome Control」ウィンドウ から行う。

「Dome Control」ウィンドウは、UIメイン画面のコントロールパネルで[Dome]ボタンを押すと表示される。

「Dome Control」ウィンドウからは以下のドーム操作が行える。

- オートドームのON/OFF

- ドーム原点のリセット

→ ドームをマニュアルで真南に向け、ドーム原点マーク(ドームの北西、制御室と大型クレーンの間あたり)を合わせた後、[Dome Reset]ボタンを押す。確認のウィンドウが出てくるので、マークが合っていることを確認の上、[OK]ボタンを押す。

- ドームスリットの開閉(注意:必ず動きを視認のこと)

→ SLITの[OPEN][CLOSE]ボタン。中止は[STOP]ボタン。

- ドームウィンドスクリーン(ブラインド)の開閉(注意:必ず動きを視認のこと)

→ BLINDの[OPEN][CLOSE]ボタン。中止は[STOP]ボタン。

- ドーム床エンコーダのリセット

→ ドーム床をマニュアルで一番下まで下げ、FLOOR RESETの[W Floor]、[E Floor]ボタンを押してそれぞれ西床、東床のエンコーダリセットを行う。

ポインティング

ポインティングには、以下の二つの方法がある。

いずれの場合も、「Telescope Control」、「Dome Control」のウィンドウは開いておく。ポインティング中にドーム位置の自動制御を効かせたいときは、あらかじめ「Dome Control」ウィンドウで[Auto Dome]をONにしておくこと。

- 直接天体の座標を入力してポインティングする場合

- あらかじめ用意した天体カタログから天体を選択してポインティングする場合

- まず、UIのコントロールパネルの[Catalog]ボタンを押し、カタログ選択ウィンドウを表示する。

- カタログ選択ウィンドウ上部の「Star Catalog Select:」にある選択ボックスで参照するカタログの種類を選ぶ。現在は"UserDefined"しか有効ではない。これを選択するとファイル選択画面が出てくるので、あらかじめ用意した天体カタログファイルを選ぶ。天体カタログファイルはテキストファイルで、フォーマットは旧制御系(cont74)で使用していたフォーマットとここに示す新たなフォーマットのどちらでも良い。カタログに含まれる天体数はおおよそ1000個以下であることが望ましい。

- カタログ選択ウィンドウでは将来的に大規模なデータベース(たとえばUSNO-II)からの検索機能を実装しようとしているが、未完である。したがって、現在ではウィンドウ中の「Search」関連のボタン、テキストボックスは有効ではないので注意されたい。

- カタログ選択ウィンドウでカタログファイルを選択すると、カタログ内容が表形式で表示される。このとき、天頂距離75度以上の低い天体は表示されない。天頂距離計算は常時行っているわけではないので、ときどきウィンドウ下部の[Refresh]ボタンを押してカタログを再読み込みして、天頂距離計算を行ったほうがよい。

- 表示されたカタログ表から、ポインティングしたい天体をマウスの左クリックで選び、これを確認した後、ウィンドウ[Go to position]ボタンを押すとポインティングが始まる。

- カタログ選択ウィンドウ下部の[Star Plot]ボタンを押すと、カタログ天体の時角−赤緯プロットが表示される。時角−赤緯プロットには、カタログに登録されている天体の並び順に付けられる通し番号とともに、天体の現在位置がプロットされる。このプロット上でポインティングの目的天体をマウスクリックすると、その表示がオレンジ色に変わるので、これを確認後ウィンドウ下段の[Go to position]ボタンでポインティングすることができる。

オートガイド

Cont74IIのオートガイド機能の観測装置インターフェースは旧cont74のファイルインターフェースをそのまま受け継いでいる。したがって、観測装置・オートガイダー側からは従来のソフトウェアを全く変更する必要はない。このほかにsocketによる直接コマンド送信のインターフェースも用意されている。こちらの方が反応が早く、細かな制御ができる。socketインターフェースに用いるコマンドプロトコルは、CD←→UI間のプロトコルと同じである。

オートガイドを有効にするには、以下のように操作する。

- UIメイン画面のコントロールパネルの[AutoGuide]ボタンを押す。すると「Auto Guide」ウィンドウが現れるので、ここで[ON]ボタンを押す。これで、Cont74IIはオートガイド可能なモードに入り、エラーシグナルファイル「agf.cnt」を監視し始める。また、socketからのオートガイドコマンドを有効にする。

- オートガイドモードを解除するときは、同じく「Auto Guide」ウィンドウで[OFF]ボタンを押す。これで、Cont74IIはエラーシグナルファイルの監視を停止し、socketからのオートガイドコマンドを無視する。

簡易コリメーションエラー補正(オフセット補正)

ポインティングのオフセットを簡易的に補正するには、以下の手続きを行う。

- まず位置の正確にわかっている明るい星を通常のポインティング手続きにより、ポインティングする。

- ポインティング終了後、手動で視野中心に導入する。

- UIメイン画面最上部のメニューから[Control]→[Set Tel Offset]を選択

する。

- 望遠鏡オフセット補正用ダイアログ

が現れるので、[FROM TEL.]ボタンを押す。

- dRa、dDec欄に、カタログ位置とエンコーダ位置の差が角度秒単位で入る。また、そのときの赤緯がDEC欄に入る。これらの値は手動で入力することも可能である。

- dRa、dDecが正しく入力されたのを確認してから、[SET]ボタンを押す。

- UIメイン画面のα、δが変わり、ほぼカタログ位置となる(誤差数秒)ことを確認する。

コリメーションエラー補正

副鏡の交換を行ったときは、副鏡取り付け誤差を補正するためにコリメーションエラー補正をしなければならない。

これは副鏡のあおり角による結像位置のズレを補正するものであり、赤経方向はΔαcsecδ、赤緯方向にはΔδc (Δαc、Δδcはコリメーションエラー量)の補正量となる。

コリメーションエラー補正はポインティングアナリシスではない。補正量の関係を見ればわかるように、赤緯方向には単なるオフセット、赤経方向は赤道でのオフセット×赤緯のsecontであるから、基本的にさまざまな赤緯についてオフセット量(Δα/secδ、Δδ)を求めて、それを平均すればよい。したがって、コリメーションエラー補正はほぼmeridianを通る広い範囲の赤緯(δ=-20°〜80°)で行えばよく、対象とする星の数は5個程度で十分である。

cont74IIでのコリメーションエラー補正は以下のように行う。

- まず最初の位置標準星を通常のポインティング動作によりポインティングし、視野の中心にマニュアルで導入しておく。

- メイン画面の最上部のメニューから[Mode]→[Coll-Error Mode]を選択する。

メイン画面のTelescope Informationパネルが緑色に変わり、コリメーションエラー補正モードの質問ダイアログが現れる。

- すでに最初に位置標準星を導入した状態で、質問ダイアログで[Set then Next Star]ボタンを押すとコリメーションエラー補正モードがスタートし、ポインティングエラー量(コリメーションエラー項を除いた器差補正済み望遠鏡位置と、カタログから計算された天体の見かけ位置のズレ)がメモリに保持される。

ダイアログは消えるが、Telescope Informationパネルが緑色であればコリメーションエラー補正モードに入っている。

- 位置が正確にわかっている適当な星にポインティングし、視野中央に導入する。

ポインティング動作が終了すると再び質問ダイアログが現れるので、視野中央に導入した後、[Set

then Next Star]ボタンを押す。これを繰り返す。

- 望遠鏡やLCUの暴走が起こり、[Emergency Stop]ボタンで非常停止した場合にも質問ダイアログが現れるが、この後コリメーションエラー補正手続きを続行するならば、質問ダイアログの[Skip]ボタンを押してポインティングをやり直す。

間違った星を選んでしまった場合など、エラー補正にデータを使用したくないときも同様にして、データ保持をスキップする。

- コリメーションエラー補正量を計算し、このモードを終了するときは、質問ダイアログ上で[Calc Coll.Err.]ボタンを押す。メイン画面のTelescope Informationパネルが灰色に戻り、Cont74IIは通常モードに移行する。

補正量は計算され、ファイルに書き出され、即座に望遠鏡の座標計算に反映される。

- 補正量の計算をせずに通常モードに戻るには、質問ダイアログ上で[CANCEL CEC]ボタンを押す。

これを押すとそれまでメモリ上に保持されていた測定データは消去されるので注意されたい。

ポインティングアナリシス

ポインティングアナリシスは望遠鏡の機械的なポインティングズレを測定・解析し、それを望遠鏡制御系にフィードバックする手続きのことを言う。ポインティングアナリシスには望遠鏡が指向できる時角、赤緯全体にわたって均等に位置する多数の星を用いてポインティングズレを測定する必要がある。

Cont74IIにおけるポインティングアナリシスは以下のように行う。基本的手続きは、コリメーションエラー補正とほぼ同じである。

- まず最初の位置標準星を通常のポインティング動作によりポインティングし、視野の中心にマニュアルで導入しておく。

- メイン画面の最上部のメニューから[Mode]→[PA Mode]を選択する。

メイン画面のTelescope Informationパネルが緑色に変わり、

ポインティングアナリシスモードの質問ダイアログが現れる。

- すでに最初に位置標準星を導入した状態で、質問ダイアログで[Start PA]ボタンを押すとポインティングアナリシスモードがスタートし、ポインティングアナリシスデータを格納するファイル名を聞いてくるダイアログが現れる。

適当なディレクトリを選びファイル名を入力する。

ここで入力したファイルにTPOINT互換形式でデータが格納される。

- 位置が正確にわかっている適当な星にポインティングし、

視野中央に導入する。

ポインティング動作が終了すると再び質問ダイアログが現れるので、視野中央に導入した後、[Set and Next]ボタンを押す。

これで、器差補正をかけていないときの望遠鏡位置と、カタログから計算された天体の見かけ位置が先に入力したファイルに保持される。

- 望遠鏡やLCUの暴走が起こり、[Emergency Stop]ボタンで非常停止した場合にも質問ダイアログが現れるが、この後ポインティングアナリシスを続行するならば、質問ダイアログの[Skip]ボタンを押してポインティングをやり直す。間違った星を選んでしまった場合など、エラー補正にデータを使用したくないときも同様にして、データ保持をスキップする。

- ポインティングアナリシスモードを終了するときは、質問ダイアログ上で[End]ボタンを押す。

メイン画面のTelescope Informationパネルが灰色に戻り、Cont74IIは通常モードに移行する。最後のデータはファイルに書き出される。

LCUマスターボードのリセット

望遠鏡制御系の反応がおかしくなり、望遠鏡のポインティングが終了しなかったり、望遠鏡が動かなくなってしまったりしたときは、LCUマスターボードのリセットを行うと解決することが多い。以下に述べるやり方でリセットする。

なお、LCUリセットを行う前に、UIの[Emergency]ボタンを押してみる。これにより、それまでに実行されずに残っていたコマンドがクリアされる。これでも異常がある場合にLCUリセットを行う。

- UIメイン画面の最上部のメニューから[Control]→[LCU Reset]を選択する。

- LCUリセットダイアログが現れるので、左上の[Master]ボタンを押す。

- しばらく待つとボードリセットされる。このとき、ドーム内の蛍光灯が消え、サイデリアルドライブが切れるので注意のこと。

LCUのハードリセット

UIの[Emergency]やLCUマスターボードのリセットを行っても望遠鏡動作に異常がある場合、以下の手順でLCUのハードリセットを行う。

- Cont74がハングしているようであればUI,CDを(強制的に)終了させる(終了方法の項参照)。

- 制御架正面のメインスイッチをOFFにして、全てのランプがOFFになるのを確認する。以下の作業は、必ず制御架がOFFの状態で行うこと。

制御架電源がOFFになっていない状態でハードリセットを行うと、ブレーカーが落ちて復旧に手間取ることになる。

なお、LCUのマスター/スレーブ間の通信が正常に出来ていない場合、メインスイッチを押してもランプがOFFにならない場合があるが、電源はOFFになっているので続行してよい。

- 制御架前面、電源スイッチが並んでいる右の赤いボタン(「LCUリセット」と書いてある)を押す。LCUボードのLEDが一旦消えて、再び点滅するのを確認。

- 一呼吸おいて、制御架正面のスイッチを投入する。

- Cont74を終了させている場合には再立ち上げを行う(起動方法の項参照)。

ブレーカーの確認

制御架の電源が入らない場合、188cmドームのブレーカーのいずれかが落ちている可能性がある。

特に、LCUのハードリセットを行う際、制御架の電源をOFFにしないで行うと

確実にブレーカーが落ちることが分かっている。

また、大雨で高湿度の状態でも漏電ブレーカーが落ちてしまうことがある。

この場合、ブレーカーを復帰させてもドーム電源を入れるとすぐにまた

落ちてしまって、天気が回復するまで復旧しないことがある。

望遠鏡/ドームのブレーカー(NFB; No Fuse Breaker)は188cmドーム1階、2階に分散している。

なお、夜間共同利用観測中に

ブレーカー作業を行う必要が生じた場合には、ビジターが勝手に操作することは避け、

かならず観測当番に連絡(電話番号は188cmドーム待機室に掲出してある)すること。

ブレーカー付近には高圧電源もあるので作業には十分注意されたい。

また、不用意にブレーカーを落とすと冷凍機、計算機等に深刻な被害が

及ぶ可能性があるので、慎重に作業すること。

188cm望遠鏡ドーム配電盤配置

トラブルシューティング

- 望遠鏡がポインティング命令に対して動いてくれません

- 望遠鏡のポインティングがいつまで経っても終わりません

- 望遠鏡が突然止まってしまいました

- 望遠鏡制御架の電源が入りません

- 188cmドームのブレーカが落ちています

- オートガイドができません

- ポインティングが終了したのに、目的天体が見えません

- ポインティングが終了したのに、目的天体どころか何も見えません

- 望遠鏡が暴走しました

- 望遠鏡が暴走し、制御卓の[Emergency]ボタンを押したのですが、止まりません

- 望遠鏡が暴走し、制御架のスイッチを切ったのですが、止まりません

- 望遠鏡を構造物にぶつけてしまいました

- 制御卓のスイッチを操作してもドームが回転しません

- cont74IIで「オートドーム」をONにしているのにドームが自動回転してくれません

- ドームの自動回転はしてくれるのですが、望遠鏡筒先とズレています

- ドームスリット / ドームウィンドスクリーン / ドーム昇降床が動きません

- ドーム昇降床の高さ表示がおかしいです

- UIの画面が更新されません

- UIの画面が乱れてしまって、変な文字列がウィンドウに重なって書かれています

- UIの表示は正常そうなのですが、UIから望遠鏡・ドームの操作ができません

- 制御計算機がピーピー鳴っています

- 私の観測したい天体はもう上がってきているはずなのに、天体カタログウィンドウに表示されません

- cont74IIが立ち上がりません

- 望遠鏡がポインティング命令に対して動いてくれません。

- 制御卓を見てください。赤緯か赤経の駆動ランプが点いていますか? もし駆動ランプが点いているにもかかわらず、望遠鏡が動かないときは一旦制御ソフトUIのメイン画面で[Emergency]ボタンを押して、ポインティングを中止してください。その後、再びポインティングをやり直してください。

- それでもダメなとき、あるいは不安定なときは、LCUマスターボードのリセット(やり方はこちら)をした後、再びポインティングをしてください。

- それでもダメですか? 制御架のメインスイッチは入ってます?

- 望遠鏡のポインティングがいつまで経っても終わりません。

- 制御ソフトから[Emergency]ボタンでポインティングをキャンセルした後、ポインティングをやり直してください。

- それでもダメなとき、あるいは不安定なときは、LCUマスターボードのリセット(やり方はこちら)をした後、再びポインティングをしてください。

- 制御ソフトのエラーログに"DANGEROUS_ZONE"というメッセージは出てますか? そうなら、危険領域に望遠鏡が向いたので、ソフトが止めてしまったのです。制御ソフトのメニューから[Safe Map]→[Safe Map OFF]を選んで安全マップを解除した後、マニュアル操作で望遠鏡を安全な位置に持っていってください。

- 望遠鏡が安全な位置にあるのに止まったときは、LCUマスターボードのリセット、制御架のスイッチOFF/ONなどを試してみてください

- 望遠鏡制御架の電源が入りません。

- こちらの手順に従って、制御架のハードリセットをかけてみてください。制御架の電源が全てOFFであることを必ず確認してから行ってください。

- 188cmドームのブレーカが落ちています。

- ハードリセットしても制御架の電源が入らない、ドームが動かない、という場合にはブレーカーの確認を行ってください。

- 制御ソフトのオートガイドモードをONにしてください。

- それでもダメなら、制御卓の駆動ランプを監視してください。ランプは点きますか? ランプが点くのに望遠鏡が動かないときは、LCUマスターボードのリセット、LCUハードリセットなどを試してください。

- ポインティングが終了したのに、目的天体が見えません。

- 原因として、以下のものが考えられます。

- コリメーションエラー補正が終わっていない。または不完全であった。副鏡を交換したあとは必ずコリメーションエラー補正をしなければならない。

- 目的天体の座標が間違っていた。特にカタログepochに注意。

- 望遠鏡器差補正式の係数がおかしい。正しい装置が選ばれていない可能性がある。

- 望遠鏡器差補正のエラーの大きな天域であった。

- ポインティングが終了したのに、目的天体どころか何も見えません。

- 原因として以下のものが考えられます。

- 上記のエラーのいずれか。

- 天気が悪い。

- カセグレン穴の蓋が開いていない(カセグレン装置の場合)。クーデ焦点への蓋が開いていない(クーデ装置の場合)。

- 副鏡カバーが開いていない。

- ドームと鏡筒がずれている。

- 望遠鏡が暴走しました。本来向くべき位置とは違う方向へどんどん動いていきます。どうしましょうか?

- まず、制御卓の[Emergency]ボタン(制御卓中央上部にある、赤い丸いボタン)を押しましょう。

これで止まるかどうか確認します。ダメなときは制御架のメインスイッチを切ります。それでも止まらないときは望遠鏡がフリーになっている可能性があります。赤経方向なら南ピアのハンドルにとりついて人力で止めてください。赤緯方向の場合は、もし筒先に手が届くのなら筒を手で支えてください。ただし、いずれの場合も人命尊重の立場から、

決して無理をしないでください。

- [Emergency]ボタンで望遠鏡が止まったら、制御架のメインスイッチを切り、再投入してください。

- 望遠鏡が暴走し、制御卓の[Emergency]ボタンを押したのですが、止まりません。

- 制御架のメインスイッチを切ってください。

それでも止まらないときは人力で止めるしかありません。上記参照。無理は禁物。

- 制御架メインスイッチを落とすことで望遠鏡が止まったら、再び制御架のスイッチを入れて、様子を見てください。すぐに暴走を始めないようなら大丈夫です。マニュアルで天頂に向けるようにしましょう。

- 望遠鏡が暴走し、制御架のスイッチを切ったのですが、止まりません。

- やばいですね。これは望遠鏡がフリー状態になっている可能性が非常に高いです。上記に述べたように、可能なら人力で止めてください。ただし無理はしないでください。

- 望遠鏡を構造物にぶつけてしまいました。

- やってしまったことはしょうがありません。あなたにできる最善のことは、以下のことです。

- 事故状況およびそれに至った経緯を正確に記録し、

- 被害状況を冷静かつ正確に把握するように努め、

- それらをレポートにまとめて観測所に報告する

- もっとも困るのは事故が起こったのに経緯や状況の正確な報告がないことです。よろしくお願いします。

- 制御卓のスイッチを操作してもドームが回転しません。

- 制御架のスイッチは入っていますか?

- 制御架のスイッチが入っている場合、LCU(清水ボード)のバグが原因として考えられます。LCUのマスターボードをリセットしてください。

- 制御架のスイッチが入らない場合、LCUボードのハードリセットおよびブレーカーの確認を参照してください。

- cont74IIで「オートドーム」をONにしているのにドームが自動回転してくれません。

- 制御架のドームスイッチは入っていますか?

- 制御卓のドーム回転スイッチを押してみて、少しドームを回転させ、様子を見てください。しばらく経ってドームが自動で動き出せばOKです。

- 制御ソフトのUIのドーム操作ウィンドウで[Auto Dome」を一旦[Manual]にし、再び[Auto]にしてみてください。

- 以上の操作で動かなければ、LCUのマスターボードをリセットしてください。

- ドームの自動回転はしてくれるのですが、望遠鏡筒先とズレています。

- ドーム原点がずれている可能性があります。ドームをマニュアルで真南に向け、ドーム原点合わせの線(ドーム北西、制御室と大型クレーンの間あたりの壁にある赤い線)を合わせて、UIのドーム操作ウィンドウで[Dome Reset]を押してください。

- ドームスリット / ドームウィンドスクリーン / ドーム昇降床が動きません。

- 制御架のドームスイッチは入っていますか?

- ドーム架線の接触不良かもしれません。ドームをマニュアルで少し回転させ、ドームスリットの開閉を試してみてください。

- 制御架のスイッチが入らない場合、LCUボードのハードリセットおよびブレーカーの確認を参照してください。

- ドーム昇降床の高さ表示がおかしいです。

- 昇降床のエンコーダの原点はときどきずれてしまいます。昇降床を一番下まで下げて、UIのドーム操作ウィンドウで「FLOOR RESET」の[W-Floor]、[E-Floor]ボタンを押してください。しばらく待つとUIメイン画面上で昇降床の高さ表示が0となるはずです。

- UIの画面が更新されません。凍りつきました。

- UIを立ち上げているターミナルウィンドウ("UI"のラベルがあるウィンドウ)で、Ctrl-Cで強制終了してください。

- UIの画面が乱れてしまって、変な文字列がウィンドウに重なって書かれています。

- 望遠鏡のステータス、時刻などは更新されていますでしょうか? もしそうならUIが死んでいるわけではありません。UIの画面が更新されれば解決しますので、UIを一度アイコン化して戻すなどの操作をすればOKです。

- UIが凍り付いているようなら、UIを立ち上げているターミナルウィンドウ("UI"のラベルがあるウィンドウ)で、Ctrl-Cで強制終了してください。

- UIの表示は正常そうなのですが、UIから望遠鏡・ドームの操作ができません。

- ソフトウェア全体に非常に大きな負荷がかかっているか、CDかLCUが死んでいる可能性があります。まず、望遠鏡制御架のメインスイッチを切り、CDとUIを立ち上げているターミナルウィンドウからCtrl-Cでそれぞれのソフトを殺します。その後、cont74コマンドでcont74IIを立ち上げます。UIが立ち上がった後、望遠鏡制御架のメインスイッチを入れ、動作チェックをしてください。

- もし上の手続きでダメなときは、望遠鏡制御架のメインスイッチを切った後、制御架後ろ下部にある制御架電源スイッチをoff/onしてから、望遠鏡制御架メインスイッチを入れ直します。

- 制御計算機がピーピー鳴っています。

- 望遠鏡が危険領域に向いています。

UIメイン画面のコントロールパネルの[Emergency]ボタンを押し、制御卓で望遠鏡をクイックにして、マニュアルで安全な方向に持っていってください。このとき、かならず

望遠鏡の位置、動きを確認すること。

- 私の観測したい天体はもう上がってきているはずなのに、天体カタログウィンドウに表示されません。

- 用意したカタログファイルのフォーマットは正しいですか? 正しいフォーマットはこちらにあります。確認してください。