2004年12月29日 26:30〜29:30

グリズム : No.5 (3900-6900A)

スリットポジション : 8 (1".8間隔)

積分時間 : 15分×10

シーイング : 2"〜2".5

たまに雲が通過(ガイド星カウントの変動)

特記事項なし

スリット間のフラックスの調整も(まだ)していない

luminous infrared galaxy (LIR〜5×1011Lsolar)

衝突中の銀河(NGC3690+IC694)。

形態が派手で、明るくて広いemission line nebulaを持つ。

近赤外でも明るいので良く観測されていて、誰もが知っている明るく観測しやすい スターバーストと言った感じ。

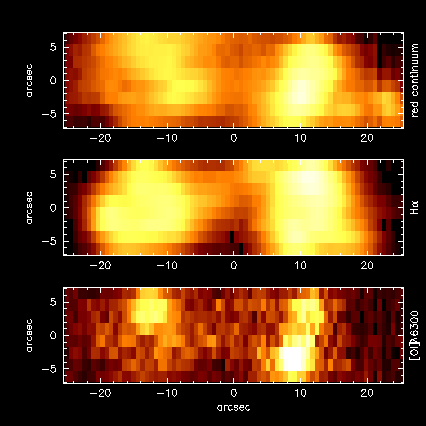

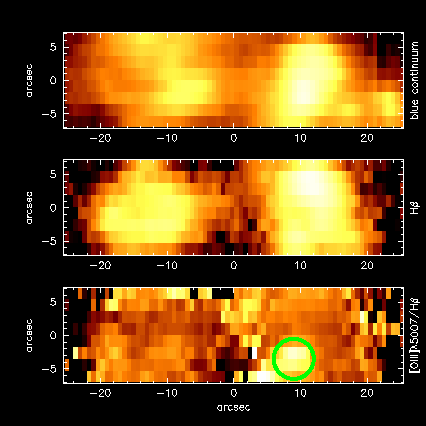

上が北(スキャン方向)で、左が東。

Alonso-Herrero et al. (2000, ApJ, 532, 845)の図(オリジナルは Armus et al. 1990, ApJ, 364, 471)と比べると、まあまあイメージを再現 できている。

心持ち一番北側のスリットが暗いか。

注目すべきは右の図の○で囲んだ部分で、 [OI]が強く、[OIII]/Hβ比も大きい。

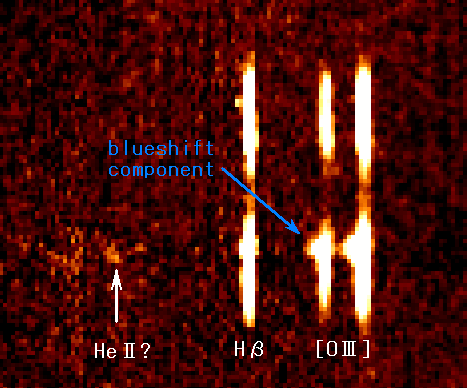

この領域の[OIII]+Hβを見てみると下のようになっていて、Hβにはない blushift成分が[OIII]ではっきり見えている。

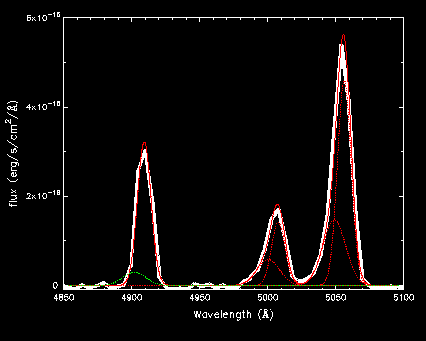

[OIII]、HβへのGaussian profileフィッティング。

[OIII]、HβへのGaussian profileフィッティング。太い白線が観測で、赤の点線がフィットした各速度成分(Hβはblueshift成分無し) 、赤の実線がそれらの和。

[OIII]/Hβ比は、赤い方が〜1.4、青い方が>5。

(緑の点線はblushift成分の[OIII]/Hβ比が5だった場合にHβに見えているであろう blushift成分)

各成分の視線速度は2960.3km/sと2519.2km/s。

赤い方はinstrumental profileとほぼ一緒だが、青い方は800km/sくらいある (本当?)。

左図のフィッティングはSNGREDのldeconvを使用しているが、波長をldeconvの 結果に固定してsplotでVoigt profile fittingをすると こんな感じ

[OI]/Hαは0.1くらいで、[OI]の速度は〜2960km/sと赤い方の成分と一致。

実はこの領域はArp299を構成するNGC3690とIC694の二つの銀河のうち、 NGC3690の銀河中心に相当していて(component B1 by Alonso-Herrero et al. ,2004)、BeppoSAXによって検出された6.4keVの鉄輝線 とhard component( Della Ceca et al., 2002, ApJ, 581, L9)から存在が示された、AGNがいる 場所だと考えられている(Chandra observations by Zezas et al., 2003, ApJ, 594, L31; Ballo et al., 2004, ApJ, 600, 634)。

※Ballo et al.の Fig.1cが分かりやすい。

下の図は上記の領域を通るスリット×2のスペクトルを重ねて連続光を差し引いた ものだが、[OIII]のblushift成分がある領域とほぼ一致するところに別の輝線 らしきものが見えている。

波長を調べると〜4735Aで、もしHeIIλ4686だとすると視線速度は〜3150km/s となる。

もう2pixel(〜10A)ほど短波長側にあれば、[OIII]のblushift成分と一致して 嬉しかったのだけれど…。

もう少しS/Nが良くて波長分解能の高いデータが欲しいところ。

AGN本体は強い吸収(NH=2.5×1024cm-2)を受けていて エネルギー的にもstarburstがdominantなので、最近までその存在が分からなかった けれど、可視域でも詳しく調べていればその存在が感知できていたのかもしれない。

Heckman et al. (1999, ApJ, 517, 130)で比較的詳しい分光観測をやっている が、NGC3690の中心核は赤い方のスペクトルしか取っていなかったようだ。