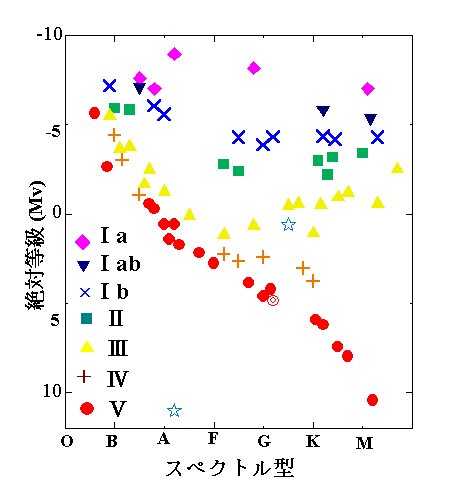

この図は星のスペクトル型と明るさの関係をみるだけではなく、主系列星~赤色巨星までの

星の進化を知るうえでもたいへん重要な図です。

一般的なH-R図には3つの星のグループが見えます。

1)中央を横切る細い帯は「主系列星(Ⅴ型)」

と呼ばれる星の約90%を含んでいます。

太陽も主系列星であり、ちょうどこの帯の真ん中辺りに位置します。

星は星間物質(水素ガスから成る濃密なガス雲)から生まれます。

中心部では水素原子が※核融合してヘリウムに変わる事で、エネルギーを放射しています。

この様にして、星は主系列星として、一生のほとんどの時間を過ごします。

しかし、O-B星はエネルギーの消耗が激しく、他のG-K-M型星に比べて寿命が短い宿命を持ちます。

質量の大きな星はより熱く、

明るい(O型星は太陽の質量の60-100倍の質量を持ちます)のに対して、

質量小さな星はより冷たく、暗い事が分かります。

(M型星は太陽の10分の1の質量しかないこともあります)

※核融合とは・・

2つの原子核が十分近づくと,原子核の間に働く引力(核力)が静電的な反発力(クーロン力)に打ち勝って

1つに融合し,新しい原子核が生まれる事。

2)主系列の上や右にある星は、「巨星(Ⅲ型)」や「超巨星(Ⅰ型)」と呼ばれる星です。

星の内部にヘリウムがたまってくると、水素原子の反応は星の外側に移り、

これによって外側は膨らんでいきます。

その後、星はH-R図上で主系列を離れ、巨星へと移っていきます。

一方、内側ではヘリウムの核融合から始まって、様々な原子核(元素)がうまれています。

さらに核融合が進行した星は、H-R図上を右上に移り、巨大な赤い星(スペクトル型はK、M型に移る)

すなわち、超巨星となります。

図より、これらの星は、表面温度が低いにもかかわらず明るいという特徴があります。

これはすなわち、恒星の表面積がきわめて大きい(半径が大きい)為なのです。

3)主系列の左下にある星は、「白色矮星」と呼ばれる星です。

太陽と同じ位の質量の星は、一生の最後に外側のガスを吹き飛ばし、中心核だけが残ります。

この残った中心核が白色矮星です。

この星のスペクトル型はA~F型(白~白黄色)で、表面温度が高いにもかかわらず、暗いという特性を持った星です。

これはこの星の表面積が小さい(半径が小さい)ことを意味します。

しかし、1立方センチメートル(小さなサイコロぐらいの大きさ)あたり1トンという高密度であり、

地球ほどの大きさに太陽ほどの質量を持っているのです。

ここで、さらに各スペクトル型について説明する前に、

スペクトルの表れている色々な線について説明しておきましょう。

|