1965年ごろ、大学院で宇宙線物理学を専攻し、宇

宙線研究室の助手にはなったものの、宇宙線研究に

展望が持てずに悩んでいたころ、教室におられた早

川幸男先生の提唱で、赤外線観測の話が議論されて

いた。杉本大一郎さんや松本敏雄さんらと話し合っ

て、何はともあれ、地上望遠鏡を使って観測を試み

ることになった。とは言うものの、赤外線はもちろ

んのこと、天体観測にも何の経験もなかったが、盲

蛇に怖じずで、何もかも手探りで始めることになっ

た。

ちょうどそのころ、カルテクグループによる2ミ

クロンサーベイの結果が、Astrophys. J. Lettersに

NML-Cyg, NML-Tauなどの赤外線星の発見を報じて

いた。当然のことながら、天体観測には高感度の検

知器が不可欠であるが、当時、国産では望むべくも

なく、かといって、防衛技術的要素の強いものであ

ることから、容易に輸入出来るものでもなかった。

やっと探し出したのが、浜松テレビ(現在の浜松ホ

トニクス)で作っていた硫化鉛(PbS)検知器で、

ガラス管に封入された見るからに素朴な検知器であ

った。これでは本格的な観測など出来るわけもなく、

考えあぐねた結果、明るい月の観測を試みることに

なった。観測器には干渉フィルターを用いた簡単な

測光器を用意した。ただ、光学観測と少々趣を異に

したのは、赤外域での大気放射が大きい点を考慮し

た、空間チョッピング機構を加えたことであった。

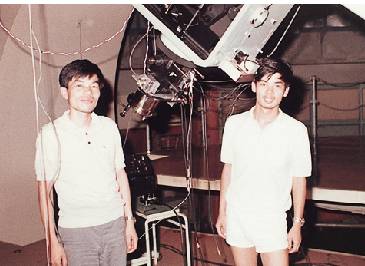

大学には、もちろん、観測に利用できる望遠鏡な

どあるはずがない。そこで、当時、東京天文台の好

意で共同利用の便宜がはかられていた、岡山天体物

理観測所の望遠鏡を使わせてもらうことになった。

これがわが国の赤外線観測の事始めになった。観測

は、月の表面輝度をI、J、Kの3色で測るといった

単純なもので、月面上での強度比の変化とそれの月

齢による位相変化を測定した。得られたデータから

Mieの散乱理論を使って月の表面を被う固体微粒子

の特性を推定した。その結果は、直後に飛んだアポ

ロによる採取された砂粒の直接測定と良い一致を示

したのには気を良くしたものであった。

そうこうしているうち、1967年、私自身は京都大

学の物理学第2教室に移ることになり、長谷川博一

先生の開かれた宇宙線研究室の中で赤外線観測を進

めることになった。ここでも、もちろん、ゼロから

110

第3章

赤外線観測事始

奥田治之

ぐんま天文台副台長