40

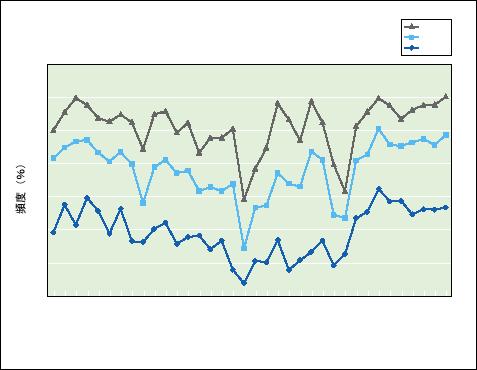

●夜間天候

下図(図1−26)は1時間毎に記録された夜間天

候の、共同利用開始以降の11年間にわたるデータの

平均である。横軸は時間で、各月毎に上旬、中旬、

下旬と分けている。天候は快晴、晴れ、薄曇りとそ

の他(曇り、雨等)で分けたが、縦軸の頻度(%)

は0からの積算で表している。通常測光観測は快晴、

分光観測は晴れから薄曇りまで行っている。

この図から明らかなように、1年中で6月中旬か

ら7月にかけてがもっとも天気が悪い。また、9月

が次によくない。前者は梅雨時で、後者は秋雨のシ

ーズンである。逆にもっともよく晴れるのは10月で、

それに引き続く季節がよい。

また、他の地域、例えば関東地方との比較では、

晴天の分布が1年中変動が少ないことが挙げられ

る。しかしながら、個々のデータを見てみると、天

候のバラツキが非常に大きい。例えば、梅雨明けに

猛烈に晴れて80%近い晴天があったこともあるが、

秋になってもなかなか晴れずに、10%以下が続いた

こともある。

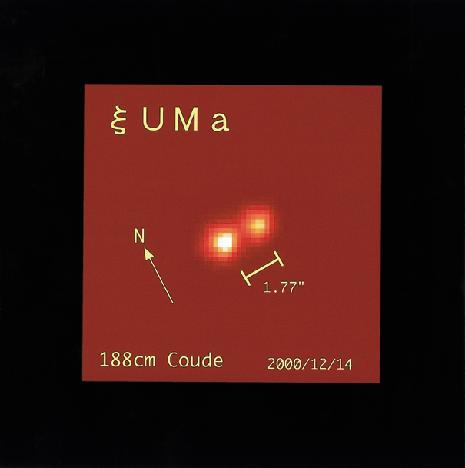

●シーイング

観測時のシーイングの状況を報告していただいて

いたが、装置や観測手法の相違から系統的な誤差が

残り、なかなか客観的な結果がえられていない。こ

のところ観測環境モニタリングの一環としてナチュ

ラルシーイングサイズの測定が行われているが、近

年は開所の頃の値(平均値2.0秒角)より明らかに改

善されている。平均値1.5秒角、最小値0.6秒角がえ

られており(図1−27参照)、これは主にドーム周

辺の樹木を伐採したことが寄与したものと考えられ

ている。

今後はドーム内の温度ムラの影響を受けるドーム

シーイングの改善が課題となる。シーイングの測定は、

ドーム内の多点温度モニターやDIMM(Differential

Image Motion Monitor)方式のシーイングモニターの

利用により本格的な改善策を施す段階にきている。

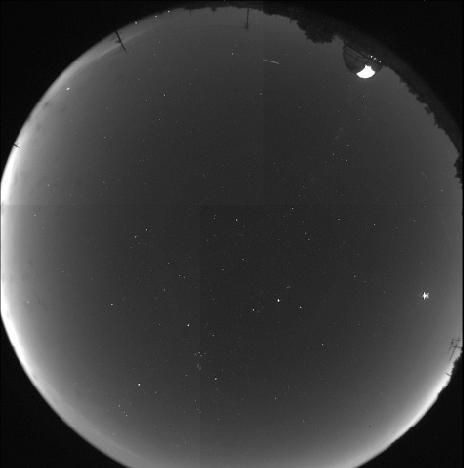

●空の明るさ

夜空の明るさは光害により開所の頃より悪化してい

る。通常の分光観測からは定量的な値が求められな

いが、以前の光電測光や、最近のスカ

イモニターからある程度信頼のできる

結果がえられる。それによると、まず

日時や気象条件により、おおきくばら

つく。一般的には、南東や南西方向の

低空で明るく(図1−28参照)、一晩

のうちでは前半夜が明るい。快晴の天

頂では、自然の夜空の明るさの3倍程

度と見積もられている。また、波長に

対しては、水銀の輝線とナトリウムの

D線が強い。このような空の明るさは

近赤外観測や高分散分光には影響が少

ないが、撮像や低分散分光には大きく

影響することがある。

第1章

最近の観測環境

夜間天候調査 ’89〜’99

70

60

50

40

30

20

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 (月)

薄曇り

晴れ

快晴

図1−26 平均夜間天候の頻度分布